武清區融媒體中心新媒體部被授予全國巾幗文明崗

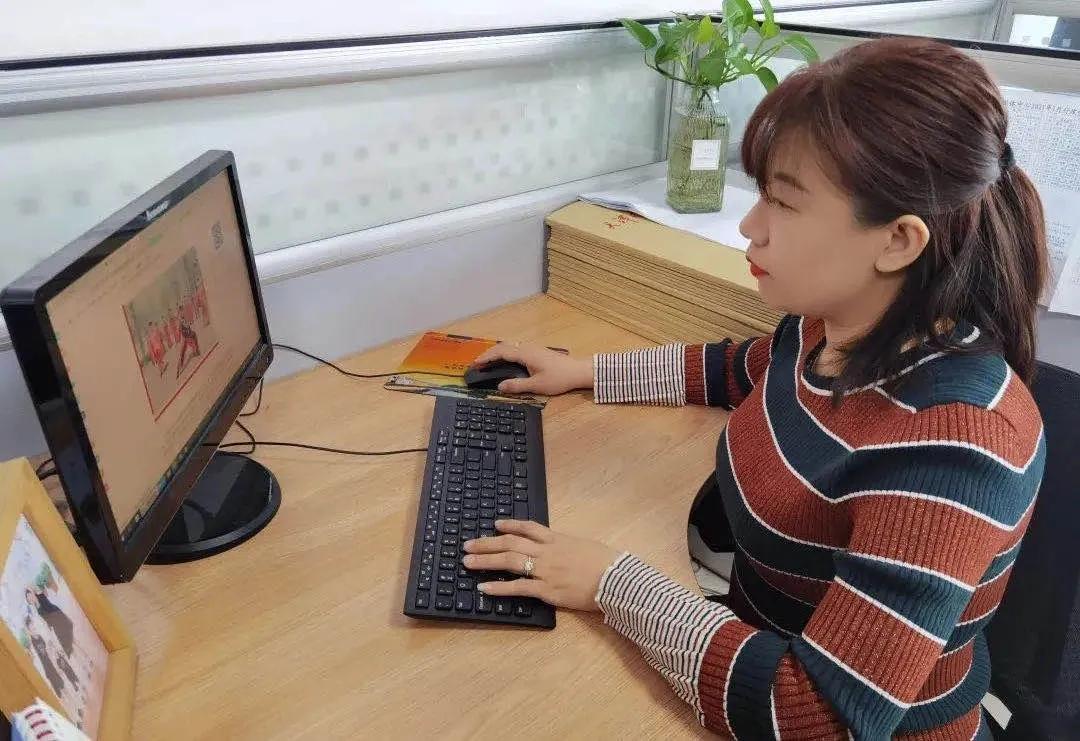

有人說,媒體人是時代的聲納,是人類的觸角。“鐵肩擔道義,妙手著文章”,讓媒體人有了更加神圣的責任感和使命感。在武清區融媒體中心新媒體部,一朵朵瑰麗的花朵,悄然綻放,她們就是女編輯記者們。

武清區融媒體中心新媒體部肩負著“美麗武清”新媒體矩陣,即微信公眾號、抖音、微博、頭條號等17個媒體平臺的新聞采編與管理運營,其中68%的編輯記者是女性,她們和男同志一樣,肩扛沉重的設備,實時準備奔赴新聞一線,用柔肩扛起了“半邊天”,不久前,新媒體部被授予全國巾幗文明崗。

讓我們一睹她們的風采

融媒時代

“煉”就升級全能型記者

融合發展是媒體的一道必答題,也應成為一道加分項。它不是應時之需,而是命脈所系;不是跟風之舉,而是發展之要;不是短期之為,而是長遠之謀。

2019年,武清區融媒體中心掛牌成立,以武清資訊編輯部為依托,組建成立新媒體部。

什么是新媒體?怎么運營?作為記者如何轉型?作為新媒體部的“半邊天”,女同志們帶著疑問,積極探索,主動作為。

成立之初,紙媒老編輯記者犯了愁。

周娜、尤秋躍、姜靜、王春晶進入新聞媒體行業10余年,是紙媒的資深“老人”。她們以前背起相機、帶好筆本,走入基層、深入群眾采訪,就能帶來最鮮活的新聞,將它們呈于廣大讀者。

隨著“美麗武清”手機客戶端、微信公眾號、抖音、微博等新媒體平臺的上線,不僅需要發布傳統的圖片文字新聞,還要求大家用視頻、動圖、直播等新形式制作新聞產品。

“要想在這個行業干下去,必須改變自己,迎合時代的發展,不僅要會寫,還要會拍、會錄、會排。”面對陌生的新媒體形式和新式設備,她們“軟磨硬泡”。怎么排版更美觀,視頻怎么拍、怎么剪輯,H5、海報等怎么制作……她們與年輕記者探討交流、查閱網絡資料、觀看教學視頻,一心都撲在上面。

經過長時間的磨練,她們對于新媒體工作日臻熟練,策劃、采寫、攝影、視頻、編輯、排版能力大幅提高,同事間的配合更加默契,這群“老人”在新的工作環境中煥發了生機。

自帶新媒體“基因”,年輕記者主動擔當。

“90后”是新媒體部的中堅力量,不少都從事過紙媒工作。劉菲菲、王司晨、張旭、張洛寧、龐俊彤、陳靜爽成為記者轉型之路上走得最扎實、成長最迅速的年輕記者。

“對這些新鮮的技術,好奇十足,渴望去探索。”部門開始鼓勵記者轉型時,她們就主動投入其中,涉足新鮮事物學習也非常快。她們不斷意識到,一些新聞事件用短視頻、移動直播等直觀的形式往往效果更佳。現在,在采訪一條新聞線索前,她們會思考能用幾種方式表達,然后盡可能地去豐富呈現形式。

席炳田是《武清資訊》的一位老朋友。“區融媒體中心正式掛牌后,不少人面臨轉型,我跟很多記者、編輯接觸比較多,女同志人數比較多,我感受到了她們在轉型期間的辛苦付出。特別是從傳統媒體轉換到新媒體的編輯記者,仿佛是重新畢業面臨一份新的工作。眼下,她們已經適應了新的‘崗位’,很多人收獲了成長,這讓我看到武清融媒體人的堅韌。她們用一篇篇有思想、有溫度、有品質的作品,講述精彩,我們感動,亦深受鼓舞。”席炳田感觸地說。

逆行“疫”線

傳遞疫情防控“好聲音”

2020年春節,新冠肺炎疫情蔓延,讓團聚成為渴盼,卻讓堅守變為常態。

全民戰“疫”,宣傳先行!

新媒體部深知,疫情態勢之下,群眾最需要權威、及時、公開的信息。在第一時間發聲,搶占新聞制高點,把最新鮮、權威的資訊第一時間傳遞,這是職責所在,也是使命擔當。在大家“宅在家就是為國家作貢獻”的特殊時期,她們選擇逆向而行,全員上崗,投入到緊張的工作中。

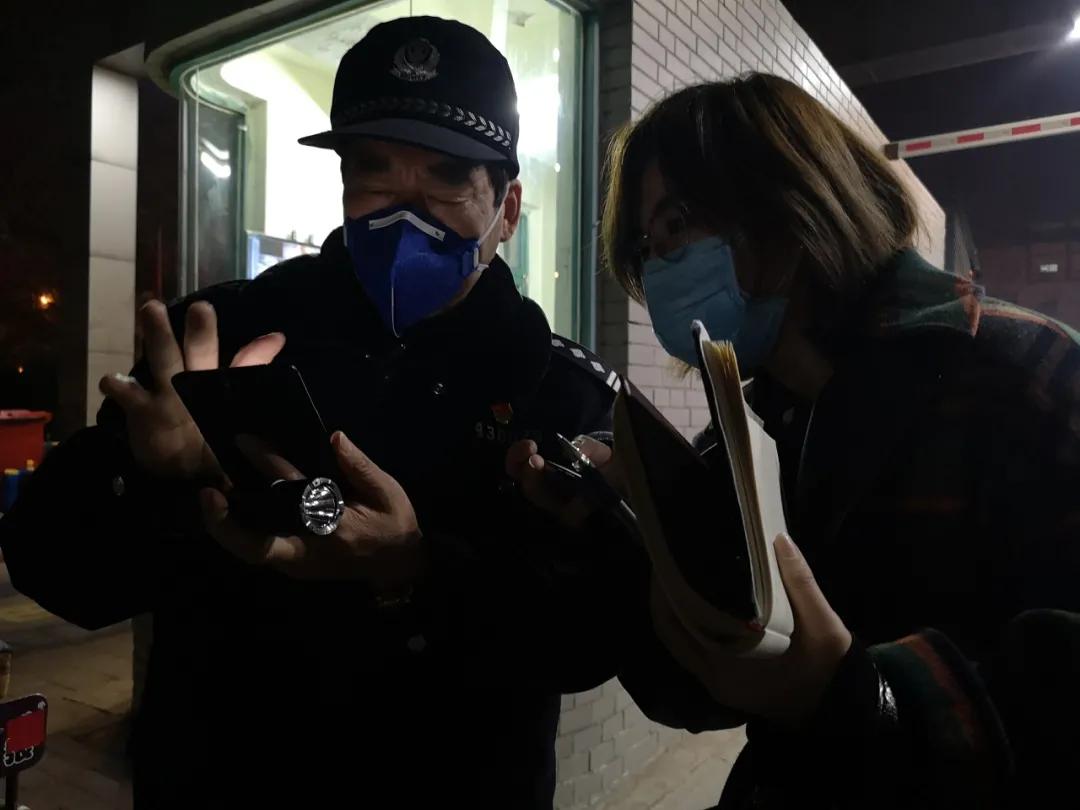

醫學隔離觀察點、醫院發熱門診作為抗擊疫情的“前沿陣地”,她們無畏前往,第一時間發回現場報道;社區、村街是基層疫情防控主戰場,她們頻頻探訪,傳遞戰“疫”一線最鮮活生動的新聞……

“越是關鍵時刻,越要沖鋒在前,這是黨媒人的職責和使命,凡事都要給百姓一個交代!”輾轉各個疫情防控點,問她們害不害怕,得到的回答鏗鏘且堅定。

從大年初一開始,她們連續幾個月沒有休息過。她們是女兒、是妻子、是母親,但在疫情防控宣傳一線,她們是“戰士”,是最美的“巾幗力量”。

楊雨涵作為新媒體部平臺負責人,她深知疫情防控宣傳工作責任重大,積極發揮黨員先進模范帶頭作用,日平均工作時間超過18小時,帶頭深入發熱門診、核酸檢測實驗室、機場、隔離點等一線采訪,策劃挖掘出如“戰‘疫’父女兵”“武漢·武清”援鄂醫療隊系列報道等一批感人至深的抗疫故事。因愛人在防控一線從事志愿工作,2歲的孩子只能交給老人照看,她與孩子一個多月未能見面。

那段時間,連續6個月,“美麗武清”微信公眾號由每天1次推送增至6次,工作量激增至從前的六七倍,繁重的采編推送任務,讓從事新聞宣傳剛剛一年多的仲夏、趙爽、馬鳴飏迅速成長,三餐不能按時吃,每天連續工作超過15小時,她們成為熟練掌握新媒體各項新技術的年輕“前輩”。

“我是武清中醫院血透室的一名‘90后’護士。我在同事的推薦下關注了‘美麗武清’,仿佛打開了一扇大門,我看到了很多和家鄉相關的新聞,這個平臺帶給我豐富信息的同時,也讓我和自己的家鄉更親密。我印象最深的是‘美麗武清’關于武清援助武漢醫療隊的系列報道,讓我們及時了解了最掛念同事的情況。感謝武清新媒體人,謝謝他們的用心付出。”區中醫院護士劉錚對“美麗武清”評價很暖心。

奔赴前線

濃墨重彩講好脫貧故事

小康,飽含著中華民族對幸福的憧憬和期盼。實現全面小康,凝聚著中國共產黨為人民利益而奮斗的初心使命。

近年來,武清區積極響應中央、市委號召,與受援地區廣大干部群眾一道,補短板、強弱項、打基礎,共同書寫了“拔窮根”“脫真貧”的奮斗故事。

“脫貧攻堅不僅要做得好,而且要講得好。”習近平總書記的話語響徹耳畔。

新媒體部全體女同志主動請纓、踐行“四力”,先后多次前往西藏江達、甘肅靜寧和涇川、河北圍場和秦皇島等地,以及區內各鎮街、村莊進行蹲點調研,通過百姓視角呈現脫貧攻堅圖景,用鮮活的人物、生動的事例、詳實的數據,全方位呈現武清脫貧攻堅工作的亮點成效。

前往西藏江達的經歷,她們記憶猶新。航班降落昌都邦達機場,這片土地就給她們帶來了不適,心慌氣短、走路發飄,這一切的信號都傳遞著高原反應的信息。帶著氧氣瓶、丹參滴丸,不曾停歇,車開在山路上,一側是懸崖而另一側就是峭壁,路況令人生畏,抵達的第一天,這樣的車況一坐就是7個小時……在地廣人稀的雪域高原,采訪點位之間也大多相距幾個小時車程,伴隨著頭腦脹痛的高原反應,她們常是下車采訪,上車吸氧,隨后又繼續前往下一個點位。在這樣的地理條件和生理狀況下,她們每天工作超12小時,進行了持續一周的采訪活動。

返回平原后,她們的身體一時間難以適應,紛紛感到疲倦、無力、嗜睡、頭昏的癥狀,但她們沒有休息、沒有停歇,克服疲乏的身體狀況,繼續工作,將接地氣、沾泥土、帶露珠、冒熱氣的武清脫貧故事第一時間呈現在讀者面前。

西藏江達只是她們奔赴脫貧攻堅戰場圖冊上的一隅。她們走過甘肅靜寧、涇川的蘋果園、紅牛場、蜜蜂養殖基地,進過朱家澗村民的窯洞舊居,去過河北圍場、秦皇島的光伏發電站、羊圈、扶貧工廠、山楂園……她們,走遍幫扶地的村村落落,只為把黨的扶貧政策延伸到最后一公里的地方,講到群眾的心坎上。

她們,走在扶貧一線,轉作風,改文風,錘煉腳力、眼力、腦力、筆力,用質樸平實的話語,溫暖著一顆顆曾經冰冷的心靈,使貧困群眾重新燃起了生活的勇氣,為打贏脫貧攻堅戰營造了強大輿論氛圍。

新聞工作者這一職業,沒有朝九晚五,沒有節假日,報道任務之重、之急、之難,業內人皆知。雖然報道任務繁重,但新媒體部女同志們從不叫苦、叫累,哪里有新聞,哪里就有她們的身影,一路奔波是她們工作的常態。俯下身、沉下心、察實情,這群女同志,行走在田間地頭,穿梭在街頭巷尾,奮筆于桌前案邊,為廣大讀者采寫了一批又一批有思想、有溫度、有品質的新聞作品,用手中的鏡頭和文字記錄著社會的前進腳步,見證著武清的發展歷程。

新媒體部成立一年多以來,全體女同志努力耕耘、不懈付出。“美麗武清”新媒體矩陣累計推送2.3萬條,累計閱讀(播放)量1.7億次;策劃了《武清戰“疫”》《武漢?武清》《武清溫度》《抗擊疫情 決勝脫貧攻堅 推進鄉村振興》等受群眾喜愛、時效性強、參與度高的專欄;她們撰寫的《戰“疫”英雄生日快樂》《天津市武清區幫扶甘肅省朱家澗村:村民的日子比蜜甜》等1000余篇文章被央視新聞客戶端、人民網、新華網、學習強國等媒體轉載,內容傳播力、影響力不斷擴大。

巾幗建功、不負芳華

砥礪前進、逐夢前行

為這群最美“巾幗文明崗”的姐姐們

點贊!

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。